Il Trattato c'è, l'Italia no

Nel 1970, in piena guerra fredda, entrava in vigore il Trattato di Non Proliferazione, teso a bloccare l’allargamento del cosiddetto club nucleare (USA, URSS, Gran Bretagna e Cina) e finalizzato da un lato a un vero e proprio disarmo in questo settore, dall’altro all’utilizzo dell’energia nucleare solo in ambito civile.

Qual è il bilancio dopo mezzo secolo?

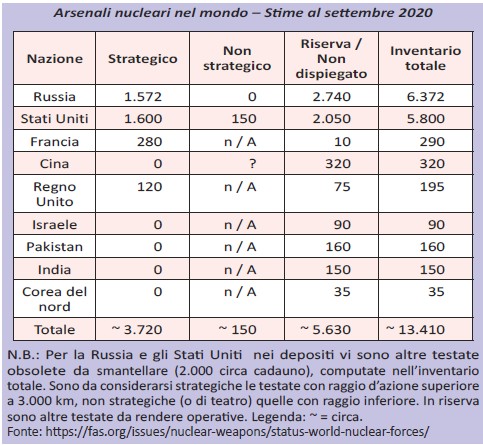

È la classica situazione del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Da 70.000 testate (soprattutto in mano statunitense e sovietica) siamo scesi a circa 13.000 (sempre per lo più in mano a Washington e a Mosca). Una bella riduzione, non c’è che dire, ma il problema sta nel fatto che non solo le testate e i vettori sono oggi più precisi, potenti e tecnologicamente avanzati, ma anche che non vi sono più da tempo negoziati, trattative e accordi per ridurre la minaccia nucleare.

Anzi nell’era Trump il quadro si è andato ancor più oscurando, con l’uscita dal trattato Open Skies (trasparenza reciproca sulle attività militari attraverso l’osservazione aerea) prima a opera degli Stati Uniti nel maggio 2020, poi della Russia nel gennaio 2021. Ma l’inquilino della Casa Bianca era già uscito nel 2019 anche dal Trattato sulle forze nucleari intermedie (INF) sottoscritto nel 1987, che era un accordo chiave per la sicurezza europea, nonché precedentemente nel 2018 dal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), l’accordo sul nucleare iraniano del 2015 stipulato tra Iran, Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, Germania e UE.

Ma, oltre al contributo negativo dell’ex-presidente statunitense, nel corso degli anni il TNP non era riuscito a evitare che altri Paesi, senza aderire al TNP, si dotassero di arsenali nucleari: Israele nel 1968, India nel 1974, Pakistan nel 1976 e Corea del Nord (uscita dal TNP) nel 2006. È vero che altri Paesi nel frattempo vi avevano rinunciato in vario modo: il Kazakhistan, ad esempio, subito dopo il crollo dell’URSS aveva a disposizione sul suo territorio numerose testate nucleari ex-sovietiche, a cui rinunciò deliberatamente nel 1991. Il Sudafrica rinunciò anch’esso ai suoi piani di ricerca e sviluppo nel 1990, come anche la Libia di Gheddafi nel 2003.

Ma, oltre al contributo negativo dell’ex-presidente statunitense, nel corso degli anni il TNP non era riuscito a evitare che altri Paesi, senza aderire al TNP, si dotassero di arsenali nucleari: Israele nel 1968, India nel 1974, Pakistan nel 1976 e Corea del Nord (uscita dal TNP) nel 2006. È vero che altri Paesi nel frattempo vi avevano rinunciato in vario modo: il Kazakhistan, ad esempio, subito dopo il crollo dell’URSS aveva a disposizione sul suo territorio numerose testate nucleari ex-sovietiche, a cui rinunciò deliberatamente nel 1991. Il Sudafrica rinunciò anch’esso ai suoi piani di ricerca e sviluppo nel 1990, come anche la Libia di Gheddafi nel 2003.

A 50 anni di distanza, però, gli arsenali nucleari rimangono ancora importanti nelle dottrine strategiche, che ne prevedono variamente l’uso, mentre nel mondo cresce la consapevolezza che un conflitto nucleare non avrebbe né vinti né vincitori, ma solo vittime, come ha messo in evidenza un rapporto della Croce Rossa Internazionale e della Mezza Luna Rossa Internazionale.

Né sembra che i Paesi armati nuclearmente intendano effettivamente disarmare, come prescrive il TNP, almeno per quelli che lo hanno firmato. Di fronte a lentezze estenuanti e ad atteggiamenti che non lasciano presagire mutamenti di rotta sostanziali, si è verificato un fatto nuovo sulla scena internazionale.

Infatti, a seguito di un’intensa campagna della società civile condotta insieme ai governi di molti altri Paesi, nel 2017 si è giunti ad approvare all’Assemblea Generale dell’ONU il nuovo trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW), legalmente vincolante per la completa proibizione delle armi nucleari, rendendole illegali. Alla votazione parteciparono 124 Paesi, con 122 voti a favore, un voto di astensione (Singapore) e un voto contrario (Paesi Bassi). Superata nel 2020 la soglia delle 50 ratifiche esso è entrato in vigore il 22 gennaio scorso.

Infatti, a seguito di un’intensa campagna della società civile condotta insieme ai governi di molti altri Paesi, nel 2017 si è giunti ad approvare all’Assemblea Generale dell’ONU il nuovo trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW), legalmente vincolante per la completa proibizione delle armi nucleari, rendendole illegali. Alla votazione parteciparono 124 Paesi, con 122 voti a favore, un voto di astensione (Singapore) e un voto contrario (Paesi Bassi). Superata nel 2020 la soglia delle 50 ratifiche esso è entrato in vigore il 22 gennaio scorso.

Il suo percorso è stato osteggiato sin dall’inizio dalle potenze nucleari e dai paesi loro alleati (Italia compresa), addirittura non partecipando neppure alle discussioni preliminari e alla votazione in sede ONU. Il TPNW, diversamente dal TNP che prescrive un disarmo nucleare in tempi non definiti (tant’è che è già passato mezzo secolo), richiede un impegno immediato nella distruzione degli arsenali.

In particolare il TPNW richiede non solo l’impegno a non produrre e avere tali armi, ma neppure a ospitarle, a minacciarne l’uso, a non richiederne la protezione e così via. L’Italia, che ha sul proprio territorio la base USA di Aviano (dotata di aerei F16 con 20 bombe B61) e la base della nostra Aeronautica Militare a Ghedi (con 20 altre bombe B61 montate per ora sui Tornado, poi sugli F35), ovviamente si trova in una posizione di non poter aderire. I governi e le forze politiche non hanno mai seriamente affrontato il tema di un eventuale ritiro di tali bombe, che peraltro non fanno parte di un accordo NATO, ma solo bilaterale tra Washington e Roma. Nel passato esse erano disseminate in numero superiore su molte basi in Europa, poi ridotte e ristrette a pochi siti: infatti altri Paesi d’intesa con gli Stati Uniti le hanno rimosse parzialmente (Germania, Turchia) o totalmente (Gran Bretagna, Grecia), al punto che esse sono ora appena 150 in tutta Europa. Non è successa alcuna crisi in seno alla NATO, né essa si è indebolita rispetto alla Russia, né il Pentagono appare tenerci più di tanto (dato il vasto arsenale missilistico).

Eppure il TNPW, purtroppo, rimane per i governi italiani un trattato da non firmare. ◘

DI Maurizio Simoncelli

* Vicepresidente Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo