Intervista a Isabella Dalla Ragione, Agronoma, Presidente della Fondazione Archeologia Arborea.

«C’è un allarmismo ridicolo sul grano. L’ipocrisia è che per anni abbiamo detto che questo modello di sviluppo è sbagliato, che genera delle disparità inaudite, che crea situazioni terrificanti nei Paesi in via di sviluppo, e alla fine porta alla fame. Questo modello di sviluppo non ha mai funzionato e tantomeno adesso».

Esordisce in modo perentorio Isabella Dalla Ragione, agronoma, Presidente della Fondazione Archeologia Arborea, che dedica le sue attenzioni alla salvaguardia delle biodiversità.

Che la crisi alimentare fosse già in atto prima del Covid si sapeva, eppure ci si comporta come se fossimo stati presi di sorpresa.

«Il grano è una delle specie alimentari più importanti al mondo; bisogna tenere conto che le specie necessarie all’alimentazione sono state ridotte a cinque: riso, grano, mais, soia e pochi altri. E già questo offre molte spiegazioni, perché abbiamo semplificato così tanto fino a ridurre l’alimentazione mondiale a pochissime specie. Di tutti i milioni di specie alimentari presenti in natura noi ne usiamo solo 150 che è una cosa ridicola».

Su questo punto Isabella ricorda che quando era in Libano, la Cnn lanciava l’allarme della catastrofe alimentare imminente perché questo grano non arriva all’Africa e ai Paesi poveri. «Credo che si sia perso il senso della realtà, ma anche del ridicolo. I Paesi poveri non è che vengano alimentati con queste cinque o dieci navi cariche di cereali e ci preoccupiamo che se non arrivano a destinazione allora si materializza lo spettro della fame. Questi Paesi sono stati affamati da questo modello di sviluppo: dobbiamo gridarlo con forza».

Su questo punto Isabella ricorda che quando era in Libano, la Cnn lanciava l’allarme della catastrofe alimentare imminente perché questo grano non arriva all’Africa e ai Paesi poveri. «Credo che si sia perso il senso della realtà, ma anche del ridicolo. I Paesi poveri non è che vengano alimentati con queste cinque o dieci navi cariche di cereali e ci preoccupiamo che se non arrivano a destinazione allora si materializza lo spettro della fame. Questi Paesi sono stati affamati da questo modello di sviluppo: dobbiamo gridarlo con forza».

Tuttavia è innegabile che sia Egitto che Tunisia, come altri Paesi del Magreb, dipendano massicciamente dalle esportazioni dall’Ucraina e dalla Russia.

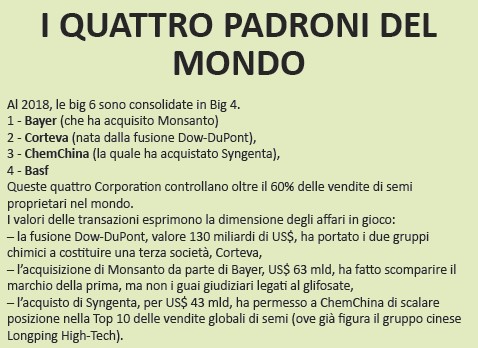

«Anche questa sottolineatura dimostra che non siamo più abituati a riflettere sul modello di sviluppo. Paesi come l’Egitto, che dipende per l’80% dalle importazioni di grano, cosa può significare? Teniamo presente che il grano è originario della Mezzaluna Fertile, quindi la produzione di cereali è nata lì: Egitto, Israele, Palestina, Giordania, Libano, Siria, Iraq, Kuwait, Iran e Arabia Saudita. Allora, come si è potuti arrivare a una situazione in cui un grande Paese come l’Egitto, che aveva delle produzioni straordinarie, che era considerato una delle aree più fertili del pianeta, sia finito in una situazione di dipendenza? Perché si sono concentrate le produzioni, e non da parte delle nazioni, ma dietro a tutto ciò c’è l’agroindustria, ci sono le grandi compagnie finanziarie, le società multinazionali, che sono molto poche e producono sementi per tutto il mondo e, quindi, hanno concentrato un potere enorme nelle proprie mani».

È così che l’alimentazione è diventata un’arma?

«È stata fatta diventare un’arma proprio perché è stata tolta, oserei dire, rubata la proprietà dei semi e delle basi alimentari alle popolazioni locali nei diversi Stati, ed è stata concentrata da un’altra parte. C’è stata una espropriazione terribile. Se si toglie a una popolazione la sovranità sui semi che costituiscono la sua base alimentare, quella popolazione diventa inevitabilmente dipendente da altri; la stessa vita, di cui l’alimentazione è fondamento, finisce per dipendere da altri, perché non ci si può più procurare l’alimentazione in modo autonomo e si è costretti a dover entrare in una contrattazione che non è gestibile dalle popolazioni locali. E noi continuiamo a dire che questa guerra provocherà la carestia alimentare, cosa che è fuori dalla razionalità umana».

Ma si tratta di una contingenza particolare, non credi?

«Sì, una contingenza che è veramente una contingenza e che non ha fondamento nella realtà. La realtà dimostra che molti Paesi che consideriamo in via di sviluppo sono già stati affamati».

Sei stata recentemente in Libano: che situazione hai trovato?

«Il Libano è uno Stato minuscolo, che produce poco e che ha sempre prodotto poco, perché ha vissuto soprattutto di finanza. È stato enfatizzato, soprattutto in Occidente, il suo modello di sviluppo: ma il Libano non ha mai avuto una vera economia. L’ultima crisi che ha devastato questo Paese, e che è ancora in corso, è stata determinata da una grande corruzione che lo ha portato alla bancarotta, e poi, ciliegina sulla torta, l’esplosione al porto di due anni fa ha distrutto i silos, vale a dire le riserve alimentari nazionali. Gli agricoltori non hanno soldi per comprare concimi e ogni altro genere di prodotti alimentari».

Isabella spiega il suo lavoro in quel Paese: «In Libano sono consulente della Fondazione Giovanni Paolo II con degli agricoltori che fanno albicocche e ciliegie e sono alla disperazione. La lira libanese non vale più niente. Abbiamo cercato di creare delle reti di collaborazione tra di essi, perché sono soli; li abbiamo dotati di celle frigorifere, altrimenti la frutta prodotta marcirebbe subito, invece, con questa refrigerazione, può essere scelta, confezionata e andare sul mercato a un giusto prezzo. Il progetto ha dato dei buoni risultati, ma la situazione economica è così critica che non offre sbocchi immediati. Anche in Libano l’agroindustria espropria i piccoli agricoltori degli strumenti, del territorio, di tutto quello che da sempre è parte dell’agricoltura contadina, della piccola e media agricoltura. E anche loro sono in balia del mercato internazionale, dei prezzi dei concimi e dei semi, che sono dettati dalle grandi industrie; questo sistema li sovrasta e non hanno modo di resistere».

Anche in Italia ha ripreso vigore la discussione sull’autonomia alimentare e sulla messa a coltura dei terreni abbandonati. Quali possibilità reali esistono di riportare a produzione aree agricole dismesse?

«In questi ultimi decenni la nostra agricoltura, dell’Umbria e in particolare dell’Alta valle del Tevere, si è concentrata su alcune produzioni molto ricche, vedi il tabacco (7.000 ettari) e adesso anche i noccioleti (1.200 ettari). Non sono quantità straordinarie, ma sono colture ricche. Quindi nessuno fa più il grano, perché non conviene. Fino a poco tempo fa, un quintale di grano aveva lo stesso prezzo di quando mi sono laureata nel 1985. Il grano tenero costava 22 mila lire a quintale; adesso, prima che si creasse questo allarmismo, era quotato 12/13 euro a quintale. Son passati quasi 40 anni! Quindi, è chiaro che nessuno faceva più il grano o i girasoli – perché conveniva comprare l’olio già fatto dall’Ucraina o dalla Russia – ecc. Il vero problema è che noi, figli del benessere, vogliamo tutto, sempre; prodotti tanti, in tutte le stagioni; non esiste più nessuna divisione ciclica, per cui ci siamo abituati a considerare questo tempo come il periodo dell’abbondanza. Nessuno, però, si è chiesto qual è il costo di questa abbondanza. Che il prezzo vero di un quintale di grano in termini economici ed ecologici è altissimo lo sappiamo, però il consumatore non se lo vuole chiedere. L’importante è che trovi tutto, quando vuole e a poco prezzo».

Cosa si può fare per contrastare questa china?

«Bisogna diversificare, diversificare, diversificare. Bisogna ridare potere agli agricoltori, restituendo valore al prodotto dell’agricoltura, non dell’agroindustria; riconoscere il loro lavoro, riconoscere che quel prodotto non può costare meno di una certa cifra, altrimenti non si paga il lavoro, si consuma il suolo, si inquina perché si usa una quantità di schifezze inaudite. Basta chiedersi: perché un chilo di farina costa così poco? Se le persone si domandassero da dove vengono questi prodotti e come vengono lavorati, molte cose cambierebbero».

di A.G. ◘